Um dos grandes desafios desta nova fase tecno-digital é a smartificação do território como paisagem orgânica global e como território-ser vivo, pois estamos convencidos de que a smartificação não é incompatível com a lógica agroecossistémica. Quero crer que, no próximo futuro, o empreendedor inteligente não confundirá plantações de árvores com floresta, engenharia florestal com silvicultura, culturas transgénicas com agricultura, animais clonados com pecuária, operações fundiárias com engenharia biofísica, arranjismo verde com arquitetura paisagística, esverdeamento de culturas com prestação de serviços ecossistémicos e gestão do sistema de produtos com gestão dos produtos do sistema.

Este elenco é, só por si, um grande programa de investigação-ação-extensão a realizar pelas plataformas e redes digitais distribuídas que são, já hoje, o instrumento fundamental de smartificação do território e da futura economia e sociedade colaborativas. As empresas start-ups que criam plataformas tecnológicas e aplicações informáticas serão, na narrativa dominante, o agente principal destas redes digitais distribuídas e aqui a imaginação não tem limites.

É fundamental, porém, deixar dois avisos à navegação. Estamos no sexto exercício de programação dos fundos estruturais europeus (2020-2027) e ninguém parece interrogar-se sobre as razões pelas quais as assimetrias regionais e territoriais se agravaram em quase trinta anos de investimento local, rural e regional. De cada vez que há um período de ajustamento, por razões de défice ou de dívida pública, assistimos a uma desvalorização dos ativos do território e a uma forte depreciação dos investimentos entretanto realizados. Este será o nosso principal problema, agora e no futuro, ou seja, a destruição de tecido produtivo e de tecido social sempre que acontece um período de ajustamento macroeconómico. Com um país extremamente endividado e com o elevado custo de oportunidade do investimento em interioridade não haverá política de desenvolvimento territorial que resista ao stop-and-go da política de ajustamento macroeconómico. Estamos, sobretudo, a pensar nesse mar imenso que é o grande país do interior, nesses concelhos-lar do rural remoto que crescem todos os dias à míngua de esperança e gente empreendedora.

Em segundo lugar, os territórios mais remotos e severos são um desafio à imaginação tecnológica e digital e aguardamos, a todo o tempo, que as start-up mais ousadas sejam capazes de nos trazer novidades na forma de ocupar estes territórios. Todavia, à nova economia imaterial, para fazer prova de vida, não bastam as comunidades onlinecriadas de geração espontânea em espaços de coworking ou fablab municipais. Também não bastam as start-up geradas em incubadoras e aceleradoras, quais corredores solitários em busca de uma pista segura que lhes garanta um mínimo de sustentabilidade. Há, de facto, um longo caminho a percorrer entre o conforto de uma rede digital gerida por uma comunidade online e o desconforto de um problema real gerido por uma comunidade real, municipal ou associativa, já para não falar da qualidade do ator-rede que administra a rede digital distribuída.

Aqui chegados, parece-me sensato fazer, tão rapidamente quanto possível, uma revisão da matéria dada no que diz respeito aos espaços de coworking, os fablab, as incubadoras, os centros de investigação, os grupos operacionais, as associações de desenvolvimento local, as organizações de produção, que têm sido até agora os pontos focais privilegiados para fazer nascer estas redes distribuídas e perceber melhor o lado virtuoso da baixa densidade e as razões para tão baixa performance e efetividade destes instrumentos de intervenção no território.

Finalmente, num país tão pequeno como Portugal, podemos ter, afinal, o melhor de dois mundos: de um lado, as economias de aglomeração das duas grandes cidades metropolitanas e, do outro, à distância de pouco mais de uma hora, poder usufruir dos benefícios e virtualidades das economias de gama, nicho e baixa densidade, para lá do recreio e lazer que o denominado interior sempre nos oferece. Em vez da morte da distância teríamos, assim, a glorificação da distância e contra o desfavorecimento do interior nós teríamos, isso sim, a obrigação de criar uma rede densa de complementaridades e efeitos externos positivos que importaria organizar com todo o cuidado de modo a reduzir o passivo acumulado das desigualdades regionais e territoriais.

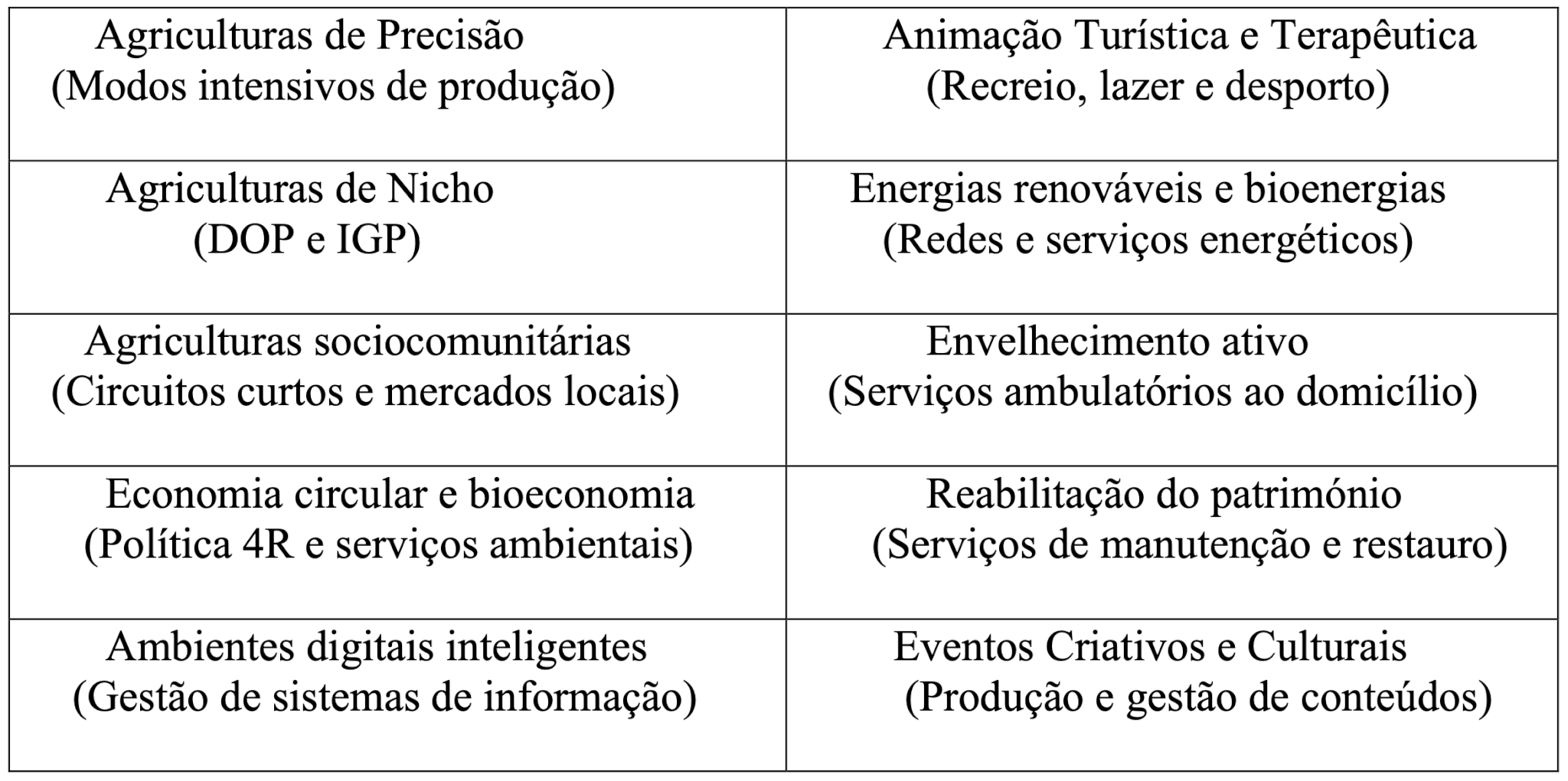

Neste sentido, esta proximidade e complementaridade entre o litoral e o interior abre-nos a porta para novas incursões no universo rural e paisagístico e algumas start-ups aproveitarão a oportunidade e tomarão o mundo rural como um décor para as suas próximas iniciativas e representações. Não será apenas a agricultura de precisão com os seus agribots, será, também, uma agrocultura inovadora que chegará com os neorurais muito talentosos da pós-modernidade. O mundo rural e o campo tornar-se-ão uma espécie de cenário natural para as produções da cibercultura mais variada. Como aqui se ilustra.

Matriz das Start-up da 2ª Ruralidade

Fonte: António Covas e Mercês Covas, 2018

Como se observa, a convergência entre a transição digital e ecológica será o grande motor desta nova fase. Se esta convergência for devidamente patrocinada poderemos estar na iminência de uma explosão de start-up em espaço rural, tal como se refere na matriz anterior, mas nada garante que elas não apareçam em ordem dispersa.

Esta será a principal tarefa do próximo futuro, a criação de uma inteligência coletiva territorial que seja capaz de enquadrar e promover o rural profundo e construir os territórios da 2ª ruralidade. Não temos dúvidas, haverá mais campo na cidade e mais cidade no campo. Desde a agricultura vertical na cidade, à agricultura acompanhada pela comunidade, às novas agriculturas periurbanas, à agricultura de precisão e às agriculturas de nicho, será cada vez mais um continuum agroecológico. As plataformas colaborativas serão uma ferramenta fundamental para montar esta inteligência coletiva territorial. Esperemos que à volta delas se formem as pequenas economias de rede e aglomeração.

Aqui chegados, à nova economia digital, para fazer prova de vida, não bastam as comunidades online criadas de geração espontânea em espaços de coworking ou fablab municipais ou associativos nem, tão pouco, as start-up geradas em incubadoras e aceleradoras, que aí vegetam sem um mínimo de sustentabilidade. Há, de facto, um longo caminho a percorrer entre o conforto de uma rede digital gerida por uma comunidade online e o desconforto de um problema real gerido por uma comunidade real, municipal, associativa ou privada. A reterritorialização dos ambientes digitais inteligentes pode ser uma dolorosa realidade. Na agricultura de precisão, na turistificação do território, na agricultura biológica, na organização de eventos culturais e criativos, esta reterritorialização já é observável. Com efeito, depois desta viagem surpreendente que nos levou dos signos distintivos territoriais até aos territórios-desejados, precisamos agora de regressar aos territórios vividos, isto é, depois da digitalização como ferramenta criativa temos de voltar à territorialização e aos recursos materiais. A digitalização permitiu-nos a produção de conteúdos inovadores e criativos a partir de recursos materiais. Mas os novos recursos imateriais assim produzidos necessitam agora de ser rematerializados e reterritorializados. E aqui começa uma fase que nós poderíamos designar de inovação empresarial e territorial colaborativa, uma espécie de governação territorial polinucleada que seja capaz de gerar e reticular pequenas economias de aglomeração em redor de núcleos de governação. Na verdade, mesmo à nossa frente, está um programa imenso por cumprir e núcleos de governação territorial que poderiam ser, assim, alinhados:

– As redes de produção descentralizada de energia: estas redes permitirão converter consumidores puros de energia em produtores e vendedores de energia à rede elétrica nacional;

– As redes de produção local e multilocal de alimentos: não apenas no modo biológico, mas, também, nos modos integrados para os quais se elaboraria um programa de conversão agrária apropriado a cada espaço biofísico, já para não falar das hortas sociais e urbanas nos pequenos aglomerados;

– A gestão proactiva de ecossistemas: em primeiro lugar, a recuperação e a conservação do património genético, em seguida, a saúde dos ecossistemas e a sua conexão com a saúde pública, por último, o desenho e a reconfiguração dos próprios ecossistemas tendo em vista aumentar a autonomia dos sistemas produtivos locais;

– As artes da paisagem e uma nova arquitetura biofísica: a gestão proactiva do mosaico paisagístico, não apenas no sentido biofísico, mas, também, da bioconstrução e da regulação climática; depois, a arquitetura inclui, também, a arte e a cultura no sentido de uma estética da paisagem com valor cultural e simbólico, como expressão artística e como fator de atratividade que atualiza a memória e o futuro dos lugares;

– O turismo em espaço rural: é, provavelmente, a atividade motora do próximo futuro, a atividade que torna possível e viável a existência e a gestão do sistema condominial e todo o trabalho de marketing territorial que resulta da necessidade de pôr em relevo a importância nuclear dos quatro elementos anteriormente referidos e as respetivas cargas de visitação;

– O condomínio agro rural como modelo de governação colaborativo: a mudança que se avizinha e anuncia, em todos os elementos que atrás referimos, é conhecimento-intensiva, por isso não está ao alcance dos modos mais convencionais de governo e administração da clássica propriedade agro rural; já não basta pagar uma renda, é imprescindível produzir serviços comuns de valor acrescentado que têm um custo e um benefício para o condomínio e para a comunidade em seu redor; o condomínio agro rural é um modelo de governo e administração, inspirado no condomínio urbano, mas que o ultrapassa largamente por razões que se prendem com a natureza e complexidade dos recursos implicados na gestão do “agros” e as relações contratuais numerosas que este mantém com os outros poderes.

Doravante, os ambientes inteligentes passarão a acompanhar em permanência as atividades económicas, com custos crescentes de prestação de serviços que as plataformas digitais e as start-up procurarão ir reduzindo. Falamos, por exemplo, da silvicultura preventiva à ecologia do fogo, da hidrologia à bioengenharia, da agricultura de precisão à luta biológica e à arquitetura da paisagem, da telemedicina aos serviços ambulatórios ao domicílio, já para não referir a verdadeira revolução na visitação turística, que começa por ser uma pré-visão e uma pré-visitação ex situ para se transformar, depois, numa visitação interativa in situ. Este é, porventura, o melhor exemplo do binómio digitalização – territorialização. Nesta visitação interativa, acoplada a toda a espécie de conteúdos, a realidade aumentada (RA) e a realidade virtual (RV) permitem-nos a observação, em várias dimensões, de endemismos locais, de sítios arqueológicos, de ruínas milenares, de monumentos históricos, de pinturas e arte sacra, de paisagens literárias, de épocas históricas e heróis locais, autênticas viagens no tempo que fazem reviver locais aparentemente abandonados. Mas depois é necessário preparar esses mesmos locais, organizar as visitas e não dececionar os visitantes. Mas o mesmo se passará com a agricultura em geral à medida que o regime climático e o regime de risco que o acompanha impuserem a conversão agroecológica das atividades da 2ª ruralidade.

Artigo de António Covas . Professor Catedrático da Universidade do Algarve